|

VICENTE FATONE: LE ARTI E DIO

(«Vicente Fatone: las artes y Dios»)

Ricardo R. Laudato

A Luisa Seno

Il drammaturgo: testo e libertà (1)

Si è sostenuto che la vita è riflesso del teatro. Questo primo paradosso si può chiarire se si ricorda che il lavoro del drammaturgo, quello di concepire creature, può essere preso a simbolo della pura possibilità dell'universo.

Vi è più di un mondo nell'universo: ci sono quelli dell'uomo e quelli divini. Tuttavia, nonostante tale varietà, l'economia del tutto si ripartisce unicamente tra l'uomo e Dio. Dio è il drammaturgo la cui creatura, in quanto è libera, è capace d'invenzione, capace di concepire altre creature. L'uomo, per contro, è il drammaturgo la cui prole, malgrado Pirandello e Unamuno, non può essere libera, non può trasformarsi in creatore a somiglianza del proprio creatore. Un personaggio è proprio questo: una creatura incapace di invenzione. La differenza tra uomo e personaggi non è arbitraria. È una differenza tra Dio e l'uomo. Dio, in quanto tale, trova in se stesso il fondamento del proprio essere. Malgrado la sua unità col creato, non ha necessità degli atti delle proprie creature per essere. Egli, logicamente, non potrebbe essere assorbito da una scena di teatro. Al contrario, l'uomo viene assorbito nel teatro come viene assorbito in tutti i mondi di sua creazione. I personaggi dell'uomo non sono cose che si stacchino dall'integrità umana: i personaggi sono segno della libertà creatrice in cui l'uomo si dà da fare. L'uomo non ha in se stesso il proprio fondamento. In quanto non è completo di colpo e per sempre, egli è "l'unico animale a cui non basta un solo mondo", è l'unico animale che ha bisogno dei vari mondi da lui inventati per capire che è un essere convocato. L'uomo non è: deve essere la propria libertà. La libertà è elezione. Per questo, la vocazione umana è quella di "scegliere un mondo" tra i molti presenti nell'universo. Però questa scelta non si ottiene per forza di cose. L'uomo è un essere chiamato, ma non può farsi immediatamente. Secondo quel che fa di sé in libertà creatrice, può giungere ad essere, come don Chisciotte, figlio delle proprie opere.

L'uomo non può separarsi dai suoi mondi. Essendo incompiuto fino al momento della morte, avverte che deve divenire cosciente nell'oceano dell'essere. Espulso dal Paradiso, liberamente separato da Dio, deve rigenerare la propria innocenza a fronte del delitto di essere nato, come annotò Calderón. Nei mondi di creazione si inizia il ritorno a Dio. La vita risulta paradossale, in quanto l'uomo vive a un tempo molti mondi. Il teatro è emblema della vita. L'azione teatrale, sia mimica o coreografica, sia dramma o danza, assorbe l'uomo naturalmente, giacché anch'essa è paradossale.

Il teatro, per analogia, compendia il mistero fondamentale di questa vita, "il semplice mistero per cui qualcuno, essendo ciò che è, sia al tempo stesso qualcos'altro e, soprattutto, si senta e si faccia sentire come qualcos'altro" (Fatone 1946:66). Il teatro è compendio della misteriosa libertà nella quale l'uomo deve farsi per essere persona. Essendo l'uomo ciò che è, si sente e si fa sentire come qualcos'altro. Poiché l'uomo è aspirazione a qualcos'altro, deve intraprendere la sua vocazione in libertà creatrice. "Senza libertà si può essere uomo. Ci sono uomini schiavi. Però non si può essere persona. Uno schiavo si arrende; una persona, si crea" (Fatone 1953:190). I mondi creativi sono chiave per la libertà, però si danno per vocazione, non per forza di cose. Questa elezione può deviare in sentieri paralleli, in bilico tra libertà e schiavitù. Concepire creature è simbolo del movimento dell'universo, che è co-spirazione, secondo l'immagine di Plotino.

Tutto il creato aspira a Dio. L'uomo, virtualmente cosciente, virtualmente libero, è l'apice di questo movimento. Tutto il creato aspira a Dio, però nulla porta a termine questo compito nel mondo sublunare senza mediazione della morte e del dolore. L'uomo dipende dalla sua creatività. Davanti alla sofferenza, le sue creature - né libere né coscienti - o lo manifestano come personaggio o lo manifestano come persona, secondo la sua scelta. In termini di creazione e in virtù della sofferenza, i mondi umani prospettano una scelta contraria ad ogni romanticismo: o sono segno di abbondanza o sono segno di difetto. L'esperienza, scevra da ogni polemica, suggerisce la via intermedia.

Il difetto creatore dei mondi si manifesta quando l'uomo sceglie la schiavitù; quando, "senza la dignità della disperazione", si offre come spettacolo. Si può andare per il mondo come se non esistessero né la morte né il dolore, come se il mondo non avesse senso. Schiavo di fronte alla sofferenza, l'uomo, come le cose, vede cristallizzare il proprio passato e, confuso dai desideri, lascia che la sua esistenza dipenda dal futuro. Quando la sua passione è passione di uomini e cose, l'umana esistenza è fatta di sole speranze. Epimeteo gustò nella propria carne il sapore del regalo di Zeus. Di tutti i mali usciti dal vaso di Pandora, gli restò solo la speranza, perché non si desse la morte. Uno soltanto è il sapere dello schiavo: che la vita è riflesso del teatro. Dato che soltanto vede rappresentare i suoi desideri, ciò che succede in scena è ciò a cui anela per la propria esistenza. La mascherata è l'unica consolazione che proiettano le sue speranze. La vita può essere riflesso del teatro, fintanto che la vita sia fatta unicamente di desideri. Nient'altro.

Al contrario, l'abbondanza dei mondi umani si manifesta quando l'uomo, pur di fronte al dolore e alla morte, decide la propria libertà. L'uomo, per essere persona, non può consegnarsi al mondo del possesso. Il possesso ha la fissità del passato. Il passato non può non essere com'è: qui, la sofferenza. Gli uomini, le cose, devono essere come le si desidera: qui, la disperazione. "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate". Il frontespizio infernale di Dante concorda con le massime buddhiste: "Tutto ciò che nasce deve morire", "Tutto quanto è unito deve dividersi", "Siamo tutti legati alla ruota". Tuttavia, in realtà, il passato non è fisso, così come il desiderio non è imprescindibile. La persona è libertà, è coscienza. Libertà e coscienza sono insubordinazione creatrice. Nell'uomo l'insubordinarsi creatore si chiama confessione. La confessione è far risalire alla coscienza la funzione dei mondi umani. La coscienza rigenera, poiché coscienza è cominciare a ragionare. La creazione umana ha luogo nell'universo, è corpo di vocazione ed è movimento che accompagna il movimento dei mondi.

Jean Crasset, gesuita francese del settecento, insistendo sul topos del theatrum mundi, teneva le parti del razionale nella vocazione dell'uomo: "[...] uno fa il capitano, l'altro il soldato; [...] l'uno il re, l'altro il prelato. Spetta al capitano fare il prelato? Vi si conferisce la grazia per una funzione e non per un'altra. Se entrerete in scena fuori tempo e in disordine, farete una brutta figura..." (2) L'uomo non sa di che cos'è fatto; vale a dire non sa come i mondi che incontra danneggino il suo carattere naturale. Non era vana l'ammonizione evangelica: "Dai loro frutti li riconoscerete". Quale posto hanno nell'universo i mondi umani? L'universo è permanente creazione divina. In esso l'uomo si crea liberandosi; si fa persona secondo la ragione e la vocazione dei suoi mondi. Malgrado il tabù romantico, non sempre la ragione è normativa. In termini di creazione, la ragione è notte tanto oscura quant'è oscura la notte dell'intuizione. Vi è una sacra notte della creazione mossa da una speranza che non è desiderio di nulla. Tutto il movimento universale segue quest'illimitata fiducia nella pura possibilità creatrice. L'uomo che è persona sa collaborare con questo seme dell'universo. La persona, per esserci nell'uomo, non può fare a meno di personaggi; ma non si dissolve in essi. La persona è ciò che Diderot sostenne per le arti ed esemplificò nel commediante: stile sovrimposto ai personaggi; visione di burattinaio che, in ogni anima, riverbera la visione di Dio. In libertà creatrice, i personaggi possono essere maschere; però non compendiano la persona. È ciò che Bloy definì senza ambagi: "la personalità è la visione particolare che ciascuna anima ha di Dio". Tra i mondi di creazione, sorge la persona. In libera creatività, l'uomo appare come aspirazione a qualcos'altro. In quest'altro senso, pure la vita può essere riflesso del teatro: quando il teatro, come lo fu il teatro tradizionale, è esplicitamente rappresentazione di questa speranza in qualcos'altro.

Lo spettatore: il silenzio pieno

Il drammaturgo non è l'unico simbolo dell'axis mundi. Può esserlo pure lo spettatore, giacché in lui si rinnova il paradosso dei mondi.

Si è sostenuto che il mondo è un grande palcoscenico dove l'uomo rappresenta i suoi personaggi. L'affermazione fa trapelare un certo distacco, il distacco di chi si sente estraneo all'azione. Tuttavia, lo spettatore è un elemento insopprimibile del teatro, dacché, in origine, teatro significava luogo di visione. In un certo senso, può darsi che lo spettatore greco sia stato, come i suoi dèi, alquanto distaccato. Davanti agli altri esseri, solo gli dèi greci erano immortali e sapienti. In Grecia, all'uomo, che non è bruto né dio, rimaneva la filosofia. Tra i greci, filosofia era amore della sapienza. Ma la sapienza non era esclusivamente di Dio? Rimaneva l'amore. Tra i greci, l'amore era aspirazione a possedere il bene per sempre. Ma l'eternità non era esclusivamente di Dio? Insospettabilmente i filosofi della Grecia aspiravano alla divinità. La sapienza eterna ebbe la sua espressione più felice nell'immagine dell'immutabilità divina; apparentemente, nella quieta immagine del distacco. Essendo Dio onnisciente, contemplerebbe tutto come un grande spettatore senza intromettersi negli affanni delle creature. Il filosofo, questo aspirante a Dio, aspirava anche lui a possedere, distaccato, il punto di vista totalizzatore e durevole di fronte al palcoscenico del creato?

L'opera dello spettatore, quella della rinuncia all'azione, è un altro simbolo dell'asse dei mondi. Come ha sottolineato il teatro di Sartre, l'uomo è spettatore perché è l'unico essere in grado di strutturare universi con il suo sguardo: tutto quanto è all'intorno dell'uomo si trasforma in oggetto. Però, come ben compresero non tanto tempo fa i rimanenti positivisti, chi osserva non è passivo; il suo sguardo compromette l'osservato. Questa certezza ridispone i componenti del teatro: lo spettatore è un altro costruttore del fatto drammatico. Nel silenzio che gli corrisponde, simula che l'azione in scena impegni i protagonisti allo stesso modo in cui le azioni giornaliere impegnano tutta l'esistenza. Infatti lo spettatore è un attore che, se non avesse rinunciato all'azione, ostacolerebbe lo svolgimento teatrale. In effetti, se durante lo spettacolo - mosso dal veduto - facesse pubblica valutazione del rappresentato, romperebbe all'istante il decorso dell'opera e perturberebbe la scena tramutandosi in protagonista. Secondo un certo uso dei termini, una cosa è essere attore e altra essere interprete. Interprete e spettatore, sono ambedue attori in teatro. Le loro differenze hanno radice nel modo di adottare per se stessi l'opera del drammaturgo. L'interprete è l'attore che dà il proprio corpo al libretto; lo spettatore è per contro l'attore che lo soppesa in silenzio. Attuando la propria muta complicità, lo spettatore assicura il compimento del semplice mistero teatrale. In teatro non vi è dunque alcuno spettatore disinteressato; vi sono soltanto distinti attori. Il pregiudizio che rappresenta l'attore e lo spettatore come poli opposti è probabilmente in stretta relazione con quell'altro che discrimina tra azione e contemplazione. Quel che importa sottolineare, perlomeno, è che l'azione è un grado contemplativo che viene preferito per temperamento. Il teatro ne è buona dimostrazione: si è attori o drammaturghi, coreografi o spettatori, ballerini o scenografi secondo la propria vocazione, ma il teatro è il richiamo comune.

Essendo lo spettatore quello che rinuncia all'azione, si può supporre che il filosofo voglia imitare il distacco dell'onniscienza divina? Non c'è un simile distacco. In teatro, chi guarda tace, però dialoga con il linguaggio che attua mediante i corpi. Ogni uomo osserva e ogni uomo dialoga in quanto osservatore. Il dialogo umano è un'attività solitaria. Un uomo, per dialogare, non necessita dell'incontro con altri. Il dialogo è questo: un soliloquio che include gli altri. Chiunque conosca l'avversità sa che cos'è la conversazione intima, che cosa in essa si irrobustisce di fronte alla sofferenza. Lo diceva con genuinità il Francisquito di Cervantes, quel bel personaggio de I bagni di Argel che si accinge ad essere giustiziato dai signori della sua prigionia:

Non so io chi mi consiglia

con silenziosa voce nel petto,

ché non la sento all'orecchio,

e di morire soddisfatto

e con gran gusto mi lascia;

Davanti a questo sguardo - la "voce" di Francisquito -, l'uomo ormai non guarda solo all'infuori. Come spettatore osservato, torna al bivio di ogni creatore: o la fuga nei personaggi o il consenso alla chiamata. L'unico sguardo piano, indifferente, è quello della schiavitù dello spirito. Di fronte alla sofferenza, l'uomo non solo guarda, si sa anche guardato. La morte è l'unico avvenimento che conferisce significato alle complicazioni dell'esistenza. Evitata la morte, la vita può essere semplicemente uno spettacolo. L'uomo può non guardare lo sguardo che lo guarda, però questo permane in lui. Rinnegando la propria libertà, lo schiavo non guarda chi lo guarda. Attribuisce tale sguardo agli altri. È il senso della fortunata espressione di Sartre: "l'inferno sono gli altri".

Anche per l'uomo spettatore la scelta si biforca in due sentieri. Come schiavo, mette in scena la propria complicità. Finge che i personaggi siano persone e richiede un trattamento simile. Senza la complicità di uno sguardo, qualunque spettacolo è indifferente. In un mondo senza senso, avvilito dalla morte, l'esistenza diviene uno scontro di sguardi. Vince chi ottiene che lo abbassino gli altri. Il mondo dello schiavo è l'unico universo passivo, statico, giacché vi trionfa chi riesce ad essere uno "spettatore distaccato". La sofferenza può condurre al distacco dello sguardo, come può condurre alla schiavitù. Però questo non è imputabile al filosofo.

Rinunziando alla libertà, sparisce la filosofia. Non solo perché è amore per la sapienza la filosofia aspira alla divinità; ma anche, secondo Socrate, perché la filosofia è preparazione alla morte. Nulla di più degno dell'uomo che prepararsi alla morte, diceva Socrate. Nulla di più degno dell'uomo che prepararsi alla suprema rinuncia. La filosofia è elezione in libertà creatrice. Essendo uno dei mondi umani, tendendo alla coscienza, non può mai essere un sapere distaccato. Neppure lo sguardo onnisciente di Dio è di disamore per la creatura: questa è immersa nell'unico che Dio guarda. Nella propria solitudine, anche Dio dialoga. E il suo dialogo è un soliloquio che include le sue creature. Ciò che manca nello sguardo divino è questo scontro tra il proprio arbitrio e la Provvidenza. Lo sguardo di Dio trova la sua prima illustrazione in un aneddoto sul Buddha. Secondo la leggenda, il giovane Buddha, pastore di vacche, un giorno, al meriggio, intravide il cammino della liberazione. Pascolando gli animali, il giovane si distese sopraffatto dal sonno. Socchiusi gli occhi, mentre il sopore lo vinceva, notò che le cose gli si deformavano, che non colpivano il suo animo come nella veglia. Il mondo era semplicemente un paesaggio che non stimolava il giovane. Secondo vari studiosi, l'identica intuizione manifestano i versi del Leopardi: "Così tra questa | immensità s'annega il pensier mio: | e il naufragar mi è dolce in questo mare". Lo sguardo divino non è di disamore per la creatura. Al contrario, è abbondanza d'amore, è carità. Per questo vi è nella creazione l'uomo immerso nella libertà, perché per mezzo della sua elezione questa diventi creatrice. Lo spettatore, come il Buddha della leggenda, come l'io dei versi leopardiani, è l'attore che rinuncia all'azione. Lo spettatore non guarda ciò che vede. Per quanto veda, guarda qualcos'altro.

L'attore: il corpo come Agnus Dei

Drammaturgo e spettatore non sono simboli esclusivi del movimento dei mondi. Resta il compito dell'attore. Si è sostenuto che aver corpo è l'anima del teatro; vale a dire che il teatro è finzione di un'azione mediante il corpo. C'era da attenderselo, il terzo paradosso è quello dell'interprete. Vi è più di un mondo nell'universo: vi sono quelli umani, vi sono quelli divini. Nei primi, il corpo è mediatore indispensabile. Disse il Signore "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza"; per questo, l'uomo può creare e vivere in più di un mondo. In altra occasione dissero i nostri filosofi: "L'uomo appartiene alla libertà", con allusione al fatto che l'uomo non è naturalmente libero, che deve farsi in libertà. Vi è un bivio per l'uomo: può essere libero e persona; può schiavizzarsi ed essere cosa. Il corpo è il fattore umano della sua decisione. Il corpo soffre di una certa bifrontalità. Si nasce col corpo, si nasce con la "vecchiaia della natura", si nasce come "una cosa in più tra le altre cose". Tuttavia, vi è anche una certa virtù traslucida nell'opacità corporea, che permette il superamento di questa "vecchiaia della natura". Immerso l'uomo nella pura possibilità, qual è il primo passo verso la coscienza? La propria rigenerazione, la rinuncia al peso bruto dell'esistenza, il cui mediatore è il corpo. Il primo passo nella Vita è una negazione, è un "no" pieno al corpo. Non è sempre evidente che il sostegno della Vita è la morte. "I codardi muoiono molte volte prima della propria morte. | Il coraggioso non assapora la morte che una sola volta", dice Giulio Cesare prima di essere pugnalato. In pieno accordo con il personaggio di Shakespeare, Teresina di Lisieux scopriva che "morire è nascere per il cielo". Vi è più di una morte: c'è la dissoluzione del corpo; ci sono quelle che il corpo fa trasparire. Da un lato, il corpo è tomba dell'anima, è inerzia propria delle cose; dall'altro, è segno dell'anima, è scala obbligata per la perfezione di essa. Tutta la tragedia greca ammonisce: l'uomo è cieco per i limiti divini. Immerso in giovinezza nella vita, non scopre questa "forma di morte che è il peccato", non scopre la "morte che consiste nel non credere nella morte". Immerso in giovinezza nella vita, l'uomo non concepisce che possa alimentarsi delle sue morti. Si nasce vecchi perché si nasce con il corpo. Si può rinascere, a suo tempo, con l'appoggio di questo medesimo corpo. Corpo e spirito sono due cose distinte, però non estranee. Il corpo può essere dimora dello spirito che a tutto rinunzia per creare se stesso. Non vi è persona umana senza corpo. Neppure c'è senza spirito. La persona è la creazione libera di quest'uomo che si rigenera superando i suoi propri mondi. Per farsi, l'uomo non può separarsi da questo corpo che è il suo corpo. Nessuno può essere creato da un altro, in quanto nessuno può sottrarsi al suo corpo. La dignità del corpo è quella di essere ponte verso la libertà, valico per la coscienza. I mondi di creazione sono mondi della persona, quando penetrano la coscienza, quando iniziano con un no pieno.

In teatro vi sono tipi differenti di attore. L'interprete è quello che dà corpo al libretto. Il suo paradosso - come quello dello spettatore - risiede nella complicità simulatrice. Garrick finge di essere Amleto. Lo spettatore finge di vedere Amleto. Garrick finge di non vedere lo spettatore. Vi è nulla nel teatro che non sia simulazione? Il linguaggio. La metamorfosi attraverso il linguaggio è il quid di colui che sale sulla scena. Per quanto già detto, il personaggio è una creatura incapace d'invenzione, in altre parole, il personaggio non è più che un atto di linguaggio. Il linguaggio è setaccio divino. L'uomo parla e manifesta la propria aspirazione. Sceglie libertà o schiavitù mentre parla. Parla, semplicemente parla, e attraverso la sua bocca si rivela la scala di Giacobbe per la quale angeli salgono e scendono. Trasformarsi secondo il midollo del linguaggio, ottenere che il corpo trasudi significato: è questo il compito dell'interprete, giacché il suo corpo possiede la chiave dell'interpretazione. Non importa il numero di personaggi incarnati, la metamorfosi dell'attore sarà sempre unica, giacché unico è il corpo che la rifà.

Dal leggendario asceta Bhârata a Stanislavsky, l'esigenza per un interprete è la stessa: obbedienza del corpo, ascesi, presa di coscienza di ogni parte del corpo perché fluisca libera l'espressione della sua opera. Si possono sospendere le proprie idee, non si può sopprimere il proprio corpo. Cos'è realmente un interprete? Vi sono risposte rapide, come quella di Grotowsky: chi non ricorre all'arsenale di stereotipi, chi ottiene la trasluminazione mediante l'integrazione delle proprie forze psicosomatiche. Assumere un personaggio è essere ed allo stesso tempo non essere chi si è. Un personaggio è una lotta con il linguaggio, con il complesso di gesti che è ogni essere vivente, secondo quanto indicò Marcel Jousse. Il gesuita francese, come Grotowsky, notò i guasti della algebrosi, ma fu più comprensivo dello sperimentalista polacco. "L'Anthropos è un animale interattivamente imitatore" (3), nessuno sfugge alle leggi della mimesi umana che convergono tutte nella giustezza del gesto. Ma il gesto è una semplice adiacenza del parlato? Secondo Jousse, no. Le idee d'un uomo non sono altro che la presa di coscienza dei suoi propri mimemi (unità minime di imitazione). Nessuno può darsi un corpo che non sia il suo. Neppure può darsi le idee degli altri. "Tutti ammettiamo la possibilità che le nostre idee siano le stesse di quelle dell'altro. Pensare lo stesso, coincidere nelle idee, sono frasi correnti con cui si esprime l'ammissione di questa possibilità che, tuttavia, è assurda, perché nessuno ha se non le proprie idee, giacché avere un'idea in senso stretto è contemplare il passato che ciascuno ha costruito nell'esistenza" (Fatone 1953: 191). Che prova ciascun interprete quando crea un personaggio mediante il proprio corpo? La libertà del linguaggio, la potenza del significare, la coscienza d'essere uomo nuovo in un corpo che, nonostante la propria vecchiezza, tuttavia si rinnova.

L'attore può anche essere simbolo dell'axis mundi, poiché la sua opera è analoga all'atto di risurrezione. Chi sale sulla scena non sempre sospetta in sé la libera azione del mistero pasquale, il sacrificio corporeo del passaggio. Il corpo è "vecchiezza della natura", segno del peccato dell'esistenza. Ed è la sua stessa condizione quella che gli permette d'essere l'Agnus Dei qui tollit peccata mundi, perché il corpo porta in sé il seme del linguaggio. Da ciò si ricava che la polemica sulla pertinenza del testo drammatico in teatro, così come sovente si delinea, è irrilevante. Il linguaggio è significare, sia gestualmente sia verbalmente: lo mostrano le forme teatrali dell'Oriente. Ciò che non può mancare in nessun caso è l'intelligenza; vale a dire il significato, quello che avvolge in un medesimo atto il soggetto e l'oggetto. Infatti, come già molte volte si è detto, comprendere è aver compreso. Un interprete teatrale può ottenere che solo il corpo, senza voce, si faccia significazione, pura espressione. Lo prova l'opera del ballerino. Tuttavia, questa pura espressione attraverso il corporeo non può darsi senza intelligenza, senza coscienza. Per questo il Nô giapponese stabilisce - come fa ogni drammaturgia tradizionale - una convenzione per i suoi gesti. Dilatando le accezioni, si può dire che una spugna imbevuta es-prime acqua. Ma questa non è l'es-pressione dell'attore. L'azione teatrale è un fare contro, è sforzo per la coscienza. L'interprete che imita la spugna, come uomo, ha scelto in anticipo la schiavitù.

Il corpo dell'uomo è come l'Agnello divino. E l'Agnello divino è nello stesso modo il Verbo di Dio. Per questo il corpo, mediante la rinuncia, mediante il proprio sacrificio, può estinguere il peso bruto dell'esistenza, il peccato d'essere nato. Non si deve trascurare che, in fin dei conti, ogni peccato è peccato di pensiero. Non c'è da stupirsi che l'interprete teatrale debba alimentarsi delle proprie morti per ottenere la propria attuazione. Il suo corpo ha gli abiti, le posture ordinarie, la zavorra dei personaggi anteriori, il proprio passato. L'attore deve offrire il suo corpo in sacrificio perché il linguaggio renda visibile il rinnovamento di quest'uomo nuovo che è la nuova parte. Sacrificio del corpo è sacrificio del linguaggio. Analogamente, l'uomo deve alimentarsi delle sue proprie morti per farsi in libertà. A forza di contemplare la crudezza della vita, si va incamminando verso l'immortalità. La libertà sorge dal fondo dell'anima alla quale l'uomo è indissolubilmente unito. Il linguaggio ed il corpo aiutano, ma ingannano anche. Molte aspirazioni declamate vengono subitamente smentite nel profondo silenzio dell'anima. "Perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca", recita un'altro avvertimento evangelico. "Che cosa opera Dio, senza immagini, nella profonda essenza dell'anima?" Che sapere è questo che giunge all'uomo "nella notte, come un ladro, di nascosto, per depredarlo di tutta l'anima e lasciarla sola?" (4) Nessuno lo sa e, se qualcuno lo sapesse, non potrebbe raccontarlo. La situazione è semplice: nelle profondità dell'anima, Dio parla a Dio. L'uomo, come l'interprete teatrale, deve attendere che da questo fondo giunga la forza che permetta di esprimere qualcosa di tale dialogo.

L'elezione in libertà creatrice, per l'interprete teatrale, si polarizza in vecchiezza o resurrezione. Algebrosi, come dice Jousse, è schiavitù. Ricerca del personaggio, dei suoi gesti a partire dal proprio corpo, è creazione. La tecnica dell'attore sarà, infatti, quella attribuita a Garrick: acquietare tutte le smorfie, estinguere il mormorio interiore e lasciarsi protesi nell'attesa che senza impedimenti affiori il volto che si è incontrato. Analogamente, l'uomo deve estrarre razionalmente il movimento implicito nella conversazione interiore perché affiori il volto che non è viso, il volto che è il volto. L'opera interpretativa può essere simbolo dell'axis mundi, infatti la costellazione dei mondi è un ordinamento che traluce attraverso le parole. La conversazione interiore è un ordine dei mondi che splende quietamente nell'apice del cuore. Danza e musica, teatro e poesia, scultura, filosofia e scienza, sono soltanto diversi ritmi dell'anima che è tenta la propria rigenerazione in libertà creatrice. Ma, perché vi sia questa libertà, l'anima deve darsi ad una negazione deliberata, deve dirsi no per entrare pienamente nell'ombroso canto del puro impulso creatore. L'interprete teatrale può essere simbolo dell'asse dell'universo in quanto, nel proprio sacrificio corporeo del linguaggio, si rende visibile a se stesso come se fosse un'altra cosa.

Il direttore: i paradossi dell'infinito

Per parlare della plasticità creatrice dell'universo, fin dall'antichità, si fa assegnamento su vari topoi analoghi. In primo luogo, ci sono quelli della danza e della musica delle sfere. Tre sono i ritmi dell'universo: quello celeste (ritmo degli astri), quello umano (ritmo dell'unione corpo/anima, della voce in grave/acuto, del polso) e quello degli strumenti musicali. I tre sono legati tra loro permanentemente, e non si può pensare che a uno possa mancare l'altro. Corrispondenti a questi topoi, pure dall'antichità, ne compaiono altri due: quello dell'artista come strumento divino e quello del teatro come replica di questo complesso d'interferenze umane e divine in cui consiste l'universo. Drammaturgo, interprete e spettatore, separatamente, possono simboleggiare l'axis mundi: se lo concede il semplice mistero dell'azione teatrale. Ciò nonostante, le loro rispettive incombenze acquistano senso solo nella mutua interazione. La chiave delle arti è nell'espressione e nella comunicazione: pertanto, nel linguaggio. Tuttavia il linguaggio provoca una proteica separazione nel seno del fatto drammatico: o vi sono teatro e parole, o vi sono silenzio e danza. Silenzio e parole, due volti del significare. Malgrado semiologi e linguisti, il linguaggio è inafferrabile per l'uomo. E questa inafferrabilità, probabilmente, ha generato una famosa disputa: quella se le arti siano prodotto dell'azione umana o siano rivelazione di Dio. La polemica è stucchevole: l'uomo è immerso in ciò che Dio crea.

Dio, a differenza dell'uomo, crea in un atto di gratuità rassomigliante al gioco dei bambini. Tutto potrebbe essere stato in un altro modo. Tuttavia, nel gioco dei mondi possibili a cui si dà la divinità, l'elezione ricade sull'universo tale quale lo sospettiamo. Nel suo de-liberare, che è visione immediata, senza sforzo, Dio crea secondo la generosità del proprio progetto. Nella sua esecuzione, delibera come lo scacchista ideale: prima di muovere i pezzi, rimesta nella propria mente tutte le giocate possibili. Delibera come il bambino che manca di giocattoli per i propri giochi: con un'occhiata comprende i mondi possibili, insiti in oggetti che non si sospettava utili per giocare. La creazione non è statica: si è fatta una volta e continua a farsi. Il passato del tempo primordiale è presente eterno. Dio costantemente delibera e i mondi sorgono dalla sua generosità che non si affievolisce. La generosità divina è abbondanza di spirito, come nei bambini, che ancora non sono adulti, che ancora - se si estendono le accezioni - non si sono adulterati. Chesterton, nel suo sermone contro il determinismo meccanicista, affermò che l'uomo non è abbastanza forte per godere della monotonia. Ma Dio sì. "Se tutte le margherite si assomigliano, non c'è motivo di attribuirlo ad una necessità meccanica. Dio crea ogni margherita separatamente, però giammai si stanca di crearle. Può darsi che Egli provi l'eterno appetito dell'infanzia. Perché noi abbiamo peccato ed invecchiamo, ma nostro Padre è più giovane di noi. La ripetizione in natura può bene non essere semplice coincidenza, ma qualcosa come il bis che si chiede agli attori del teatro." (5) La generosità divina, quando inonda l'essere incompleto dell'uomo, si chiama entusiasmo, si chiama rivelazione. I mondi umani sono un canale di questo entusiasmo. Il rivelato è dialogo tra Dio e l'uomo divino. Il dialogo divino è soliloquio che include le creature. È un riversarsi di Dio in Dio.

Analogamente, l'uomo può crearsi perché è immagine e somiglianza. Ma solo nell'ambito propizio della molteplicità delle persone. In un mondo di cose sole, non vi sarebbero uomini creatori. Gli altri sono imprescindibili, nessuno può crearsi senza gli altri. Il dialogo umano è soliloquio che include gli altri. La persona esige libertà e la libertà persone, anche riguardo a Dio. Dio è uno e trino. Nell'universo indù, l'Uno senza secondo cercò di essere liberamente due. In Grecia o Roma, America o Africa, vi furono Olimpi. Salvo il Signore degli dèi, nessun dio è solo. Neppure l'uomo. Egli può aspirare ad essere persona. E questa rigenerazione, che è la sua maggiore opera artistica, incomincia con un no pieno a se stesso e culmina con un sì pieno all'assoluto, a ciò che non dipende da nulla. Essere persona esige l'impercettibile localizzazione in questa cospirazione che è l'universo. "Sono uomo e nulla di divino considero a me estraneo". La libertà è la quieta possibilità di tale localizzazione. L'uomo può anche dare la scalata a Dio, perché l'atto creatore dipende da una deliberazione. Talvolta fu fatto notare che la coscienza è il teatro di una deliberazione. Coscienza e libertà sono la medesima cosa. Il fatto teatrale è replica di tale coscienza, perché è mistero semplice da cui l'uomo, essendo quel che è, si sente e si fa sentire come altra cosa. Si fa sentire come passione di Dio. L'uomo è un essere incompleto. Entusiasta di essere, imposta per sé la possibilità originaria: o giocare o nulla, o libertà o schiavitù. Nei mondi creativi s'inizia il ritorno a Dio. Tali mondi non consistono nel possesso di nulla, sono resurrezione. "La libertà è puro potere che nulla possiede". La morte lo evidenzia: l'uomo, immerso nella libertà, neppur lui possiede nulla. Il suo autentico possesso è la pura disposizione del suo desiderio di essere. Immerso nella creazione, l'uomo coincide con Dio in questa regione dove "l'essere fonte di ogni libertà coincide con la libertà fonte di ogni essere" (Fatone 1948: 179). La presenza libera della persona coincide con la quieta presenza delle persone divine. L'uomo, immerso nella libertà, nulla possiede. Perciò compie la propria risurrezione in corpo e anima nel punto esatto in cui la sua deliberazione, come quella di Dio, diviene generosità. Tale generosità, quand'è uscita dall'uomo verso Dio, si chiama estasi, si chiama creazione. La libertà creatrice alla quale l'uomo è dovuto è questa forza che incomincia con la negazione di se stesso per culminare in un'affermazione del Sé stesso, la quale è una abnegazione.

Le arti, quindi, possono essere rivelate e al tempo stesso essere creazione dell'uomo. La polemica è semplice limitazione dell'osservatore. Dio inonda l'uomo, l'uomo può ascendere a Dio. La rilevanza dell'osservatorio è relativa per quanto concerne le arti. L'essenziale in esse è il linguaggio. Non importano la creazione o la rivelazione: ambedue sono movimenti divini complementari. Importa certamente come si rende, nelle arti, l'espressione dell'eternità, l'espressione dell'infinità e del silenzio, che sono note essenziali del divino.

L'uomo crea, creandosi in libertà. I suoi mondi sono inversione del linguaggio, sono ascesi del significare, sono preghiera. La creazione - tanto in Dio come nell'uomo - è dialogo. Dove scopre l'uomo questa conversazione? Nella sofferenza che lo fa volgere in solitudine. "Se nel fenomeno della solitudine si può intavolare un dialogo con se stessi, tale dialogo con se stessi già acquista forma di preghiera perché è un volgersi verso un altro che non siamo noi stessi, ma da cui un poco misteriosamente si sente che dipendiamo, malgrado siamo noi stessi; e che dipendiamo pure d'una maniera assoluta" (Fatone 1950**). Nell'anima, la solitudine dà al linguaggio una certa virtù architettonica. Ogni rito, ogni liturgia, sono una combinazione di parole che conducono al silenzio ed all'infinità. Qualunque preghiera è conversazione intima che tende alla costante ricostruzione del tempio interiore. Vi è accordo nel riconoscere al teatro un'origine religiosa. Meno unanime è il riconoscimento che, in tale origine, l'uomo si associava alla generosità creatrice di Dio, rappresentando la propria aspirazione ad una beatitudine imperitura. Si drammatizzavano le preoccupazioni quotidiane, benché si aspirasse a rappresentare altro. Raziocinio e immaginazione assorbono e, in ragione della propria condizione, è impossibile per l'uomo sciogliersi dallo spazio e dal tempo. Tuttavia, per propria vocazione, cerca di superarre questi limiti. Nelle arti, si dà un arco di rinuncia che va dall'ascesi alla mistica; un arco che si forma attraverso il lento sacrificio della parola. Una delle Upanishad contiene il seguente indovinello: "come può l'acqua acquistar voce umana?" La risposta è integratrice. L'acqua si condensa in nubi. Piove e crescono le piante, che a loro volta producono frutti. Il frutto è mangiato da uomini e donne. Dall'unione di questi, nasce un altro frutto che è quell'acqua, però con voce umana. Imitando la cosmovisione indù, si può proporre un enigma simile: "come può una stanza diventare cuore di Dio?" La risposta integra l'arco che va dall'architettura alla danza. Dall'arte che fa vivere l'uomo nella sua opera, all'arte che fa dell'uomo la sua propria opera. L'arco è cammino di lento distacco: dall'esercizio dell'infinità al giubilo del silenzio. Architettura, scultura e pittura: arti ascetiche, attraverso le quali lo spazio si sacrifica in onore dell'infinità, della aspazialità. Arti di raccoglimento, d'estasi, della stasi del divino. Poesia, musica e danza: arti mistiche, attraverso le quali il tempo si sacrifica in onore del silenzio, della atemporalità. Arti di giubilo, d'entusiasmo, del dinamismo del divino. In lenta spoliazione, una costruzione, che è spazio abitabile, perde la propria concavità e diventa volume nella statua. La statua, dal canto suo, perde il volume in favore del piano pittorico. La pittura, per converso, si riduce in favore del tempo, diviene suono articolato. La poesia, dal suo canto, si muta in ritmo puro, si trasforma in musica. E il ritmo diviene quieto movimento del cuore: quello che muove il ballerino e muove l'attore. Il corpo di ambedue finisce per essere riflettore del divino ritmo dei mondi. Il linguaggio provoca una proteica separazione in teatro: o è dramma e parole, o è danza e silenzio. Il corpo, invece, provoca un proteico legame nelle arti: o è architettura e silenzio, o è danza e silenzio. L'arco delle arti è il semplice ideale della libertà creatrice, ideale impossibile per l'uomo creatore. "Asintoti dell'iperbole: plasticità e ritmicità pure. Per avvicinarci a un asintoto è necessario che ci allontaniamo dall'altro. La conquista di entrambi è ideale impossibile. Impossibile, perché plasticità e ritmicità, infinità ed eternità, comunicano in un Punto che l'iperbole umana giammai sorprenderà nella propria traiettoria. L'iperbole può solo aspirare al riposo nelle coordinate. (6) Il Punto, la coincidentia oppositorum, è d'una trascendenza insuperabile" (Fatone 1936: 37). Tuttavia, non invano il teatro è il prototipo simbolico del puro impulso creatore. Tra tutti gli uomini creatori, solo quello che integra il teatro cerca di realizzarsi come coincidentia oppositorum. Di là dal gioco drammatico, vi è un soliloquio simile a quello del Signore degli dèi. È il dialogo del direttore.

Buenos Aires, 27/4/92

Note:

(1) Si è preferito

esporre Fatone in modo poco convenzionale per quattro ragioni:

1. la varietà di lavori e note che includono prospettive o idee sulle arti o di

argomento teatrale;

2. l'incompletezza, in molti casi, di tale materiale;

3. la qualità caratteristica dello stile fatoniano, il cui gioco tra densità e

semplicità sconcerta generalmente il lettore portandolo a considerare come

saggio più o meno chiaro un'opera che, malgrado la propria brevità, contiene

un forte peso dottrinale;

4. la mancanza di un'edizione accessibile e completa degli scritti fatoniani.

Per tutto ciò, si è tentato di inquadrare il discorso di Fatone in una cornice che gli sia naturale e che, di per se stessa, permetta una ricostruzione organica nei casi della succitata mancanza. Conseguentemente, bisogna aggiungere che, nell'esposizione, si sono menzionati autori mai citati da Fatone (come Jousse o Grotowsky), dal momento che non tradiscono, anzi fanno risaltare, la linea discorsivo-argomentativa del pensiero di Fatone. Inoltre, deve tenersi in conto che ogni frase virgolettata senza esplicito riferimento è di Fatone. Siccome le note sono semplicemente di orientamento per quel che concerne la bibliografia fatoniana, si dà qui di seguito un elenco delle sue opere utilizzate per l'elaborazione di questo scritto.

a) Arquitectura y danza (Architettura e danza).1936. Santa Fe (Argentina): Universidad Nacional del Litoral;

b) El existencialismo y la libertad creadora: una crítica al existencialismo de Jean-Paul Sartre (L'esistenzialismo e la libertà creatrice: una critica all'esistenzialismo di Jean-Paul Sartre). 1948. Buenos Aires: Argos (principalmente l'epilogo);

c) La muerte (La morte). 1950*. Conferenza (testo inedito), parte del suo corso di Introduzione alla filosofia, dettato nel Colegio Libre de Estudios Superiores (CLES) di Buenos Aires;

d) La plegaria (La preghiera). 1950**. Conferenza (testo inedito), parte del suo corso di Filosofia della religione, dettato nel CLES;

e) Drama y danza (Dramma e danza). 1946. Buenos Aires, Cursos y Conferencias XV (169-170): 65-76;

f) Teatro y filosofía (Teatro e filosofia). 1952. Conferenze (testi inediti);

g) La existencia humana y sus filósofos (L'esistenza umana e i suoi filosofi). 1953. Buenos Aires: Raigal (esclusivamente l'epilogo);

h) Miguel Angel-Nicodemo (Michelangelo-Nicodemo). 1954. Ars (Buenos Aires) XV (66): 71-75;

i) Filosofía y poesía (Filosofia e poesia). 1954. Buenos. Aires: Emecé;

j) El hombre y Dios (L'uomo e Dio). 1963, 3a ed. Buenos Aires: Columba. (specialmente § 11 e 12).

I testi inediti furono gentilmente messi a disposizione dalla Signora Ana María Guntsche de Fatone, che rese anche possibile all'autore di queste righe l'accesso a note personali del professor Fatone. Parte dell'inedito su Teatro e filosofia fu messo a sua volta a disposizione dai professori Celia e Rubén Córsico.

(2) Citato da Ricard nei suoi Estudios de literatura religiosa española.

(3) Jousse, Marcel (1974): L'anthropologie du geste. Paris: Gallimard. La frase di Jousse si trova nello "Avant-propos" dell'opera, pag. 17.

(4) Le frasi sono di Meister Eckart e le cita Fatone nel suo Meister Eckart, che può essere consultato nel volume Temas de mística y religión, Bahía Blanca, Cuadernos del Sur, l963, pp. 42.

(5) Chesterton, G.K. (1917): Ortodoxia. Trad. A. Reyes. Madrid: Calleja, 116.

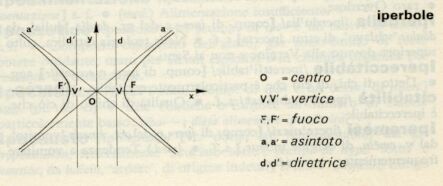

(6) N. d. trad. Per chiarire almeno parzialmente l'esempio di Fatone ai digiuni o dimentichi di cose matematiche riporto un'illustrazione dello Zingarelli, XI edizione (p. 985), e la sua definizione dell'iperbole (p. 986): «Luogo dei punti del piano tali che la differenza delle loro distanze da due punti fissi è costante».

© Ricardo R. Laudato 1999

Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad

Complutense de Madrid

Il testo originale si trova al seguente indirizzo: http://www.ucm.es/info/especulo/numero11/artes2.html

[traduzione di Dario Chioli, marzo 2002]

Se vuoi invia un commento, specificando da che pagina scrivi: |